位相とは?

DTMではPhase(変化の段階的な)と言われる用語。

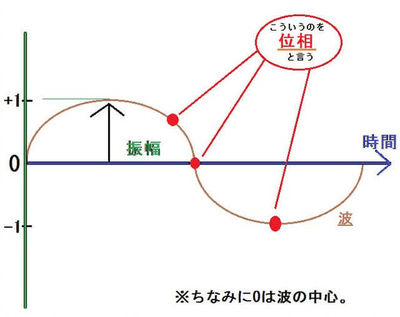

意味は 『一周期という時間の中で起きた変化の段階。その位置。』的な。

波形あるじゃないですか、あのオーディオファイルで見れる波。いわゆる音量のふり幅の大小を表してるような感じの。

ボクは最近まで これが位相なんだと思ってたんですよね…。波が位相と。

実際は このふり幅のとこの「変化の位置」をさす言葉のようです。

ボクは最近まで これが位相なんだと思ってたんですよね…。波が位相と。

実際は このふり幅のとこの「変化の位置」をさす言葉のようです。

振幅って言うとおかしいかも?時間位置?どの時間での振幅 加減?

振幅って言うとおかしいかも?時間位置?どの時間での振幅 加減?

仕組み。

計算方法については ごめんなさい、何も分かんないです。複雑なのは何かで見かけた記憶はある。記憶の片隅に。

二つの波形を合わせてみる。(現象)

- 全く同じタイミングで…音量が大きくなって聞こえる。

- 90度ズラして…左右に広がって聞こえる。(※)

- 180度で…逆相関係。音が小さくor無音(同じ音量関係に限り)に。

※ショートディレイみたいな感じだったり?

ズレの効果。

ズレることで打ち消しが発生する感じかなと思います。埋もれると言いますか。 基本的には聞こえるべき聞こえ方にならない(打ち消し、逆相が発生してる)状態を防ぐように気を付ける的な話ですが、あくまで耳での判断。 この違和感(本記事で言う位相ズレ)に気づけるかというのが難しいところ…。注意

- 聞こえづらい

- 欠けてるような音

- 削れてるような質感

別音色同士でも気にすべきことなのか?

帯域ごとに逆相的な打ち消し効果が発生してしまうこともあるらしいです。

詩堂アタル

主に似たような特徴を持つもの同士の間で起きる話かと。

注意

ただし、DTM情報には必ずしも打ち込みの話ばかりとは限らず、レコーディング時の処理も紛れているので情報収集時にはよく読むことが大事。

マイクの関係で起きる位相のズレに対する仕方なしの応急処置的な処理をDAWで使う音源に対してやっても おかしくなるだけ。

活用。音圧上げに。

MS(ミッド・サイド)処理というヤツですね。 簡単に紹介しますと、音源を真ん中(Mid)とサイドで分離し、それぞれで個別に処理が可能になるというテクニック。 studio oneに付いてるMixtoolのようなエフェクターがあれば簡単ですが それが無い場合には、以下のやり方が簡単です。 【必要エフェクターについて】- A1StereoControl

(※画像の設定は無関係です)

使う機能はMUTE MID(左右残し)とMUTE SIDE(真ん中残し)のみ。

(※画像の設定は無関係です)

使う機能はMUTE MID(左右残し)とMUTE SIDE(真ん中残し)のみ。

- ミックスした音源を2つのトラックにそのまま置く。

- それぞれにA1をかける。

- 左右残し、真ん中残しの設定で分ける。

- あとは調節。

まとめ。

- 位相は時間ごとの振幅の位置を表してる

- 打ち消し合う状態にならないよう気を付ける