ギター(orピアノ)を何となく始めて、既存曲 弾き語ってるうちに何となく「曲作ってみたい!」…なんて思ったものの白紙のまま進まない作曲作業。

DTMであれ楽譜上であれ、この時間は苦しいっ。

詩堂アタル

メロディとして出来上がることのないストックフレーズ(ボイス録音データ)とか溜まるだけ溜まりがちですよね…。

「何か やり方間違ってるのかもしれないけど、でも どうしたら良いのか分からない…。」そんな苦しみがこの記事で晴れたらいいな!と思います。

以下より。

はじめに。対象について。

- 音楽理論(音程や和音の組み立て等々)には詳しくない

- それくらい作曲したことない

- ギターorピアノで既存曲の(コード譜で)弾き語り程度は出来る

- (楽器未経験、コードも分からない場合※)

※和音(コード)とは、いわゆるドレミなどの音を複数 積んで同時に鳴らしてるもののこと。CM7だのBm7だのの用語ですね。

必要な知識。

- キーと使用可能音程のことが分かる。

キーというのはカラオケとかで見かけるかもしれませんが、作曲のための理解としては、「その曲の中心の音が何で、その音から始まる7音のこと」的な。

もし「分かんねぇ(笑)」ってなりましたらキーはCで良いです。それでピアノの鍵盤でいうところの白鍵上ドレミファソラシになります。#とか♭とか無し。

「?」ってなっても大丈夫。後々知識が増えてきたらそのうち好きなように出来ます。ここではとにかくドレミファソラシの7音で曲を作るとします。

メロディを作る前に。コード進行の用意。

コード進行というものを組み立てます。

作曲に興味を持った時点で もしかしたら これについても押さえてあるかもしれませんが、ようは積まれた複数の音で作る大まかな雰囲気的 音の流れ。

「え?これ作るの?そりゃそうだろうけど難しそう…。」そんな声が聞こえた気がします。聞こえたていで進めます。←

コード進行は作らなくても構わない。

コード進行には著作権がありません。

参考記事

詩堂アタル

つまり何かと同じ進行を使っても 全く問題ないということ。

「罪ではなくとも同じのを使うのは ちょっと…」と思う方もいるでしょう。

しかしながら進行のパターンは異名同音という仕組みもあり「これは新しいの作ったぞ♪」と思っても普通に使いまわされてたりします。

被らないということは不可能…もっというと、進行のパターンはボクらの生まれてない当の昔に出尽くしているわけです。なので、進行は お好きに。

既存曲から得る場合

自分の好きな曲名+コード進行の2つのワードで検索かけるとコード進行のサイトが出ると思います。

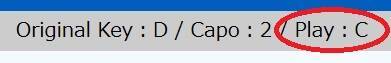

そして恐らくキー変更機能もあるかと。これを「キーC」に変えるわけですが、自力で変えられる知識がある場合は そこから。

たいてい数値のみで表記されており、「今何のキーか」が分かるサイトってないんですよね。分からないときはキーがCと書かれてる曲を探して選びましょう。

せめてPlayだけCになっていれば このサイトの場合はオッケー。

「C Dm Em F G Am Bm(-5)※」みたいな感じのコード名らが、サイト下のコード譜側に並びます。

※あるいは「CM7 Dm7 Em7 FM7 G7 Am7 Bm7(-5)」みたいになってるかと。

あまりに異なるコードが混じってて分かりにくい場合は別曲を選択。

ちなみにオンコード(上のマリーゴールドのG/B等)は省略しても可。(Gにする)

キー変更をしたい場合。

CDEFGABC…(ドレミファソラシド)という流れで循環するわけですが、この間には「半音」もあります。

C C# D D# E F F# G G# A A# B C

ここを目安として いくつ上げるor下げるとCになるか参考にしてくださいませ。

また、キーがCmとか〇mになってる曲については、ややこしいので止めときましょう。もしどうしてもやりたいならAmキーがCに相当します。

キー変更機能が使いやすいサイト例

コード進行紹介の類から

主に本で たくさん出てますね。

かっこいいコード進行集的な本だったりレシピとしてだったり。

こういった本から「ここAメロ用、ここBメロ、ここサビ♪」みたいに選んでいくのも有りだと思います。

その他 自力で考えて組み立てたい場合

理論だの何だの学んで、楽曲制作に慣れていくうちに、もう少し自分で組み立てることが出来たらと思うことも出てくるでしょう。

良ければこんな記事とか いかがでしょうか。用語は覚えてもそこから結局組み立てるに至れないとき、自分の中で繋がってないものを繋げるきっかけに。

関連記事

メロディを付ける。

コード進行が用意できましたら、いよいよメロディです。

キーはCなので、#も♭も無いドレミファソラシの中から組み立てて行きましょう。

キーCのコードと無難な音の一覧

- C…ドミソ

- Dm…レファラ

- Em…ミソシ

- F…ファラド

- G…ソシレ

- Am…ラミド

- Bm(-5)…シレファ

それぞれの音程に対し「半音の関係にある音」以外は好きに使える感じ。

半音関係にある音程(ドに対するシや ミに対するファ)を使う場合は、CのドやFのファに対する半音関係の音を除き※、長く伸ばして使わなければ好きにして可。

※Cのドに対するシはM7にあたる。Fのファに対するミも同じく。それぞれ「美味しい音」と言われ、良い雰囲気を持たせる効果のあるクールな音。

合わせて読んで欲しい記事

以下、補足的に。

メロディを作るために「小節」を知る。

思いつくままに並べていけば良いわけですが、さらに必要な概念、知識認識について触れておきます。小節という考えです。

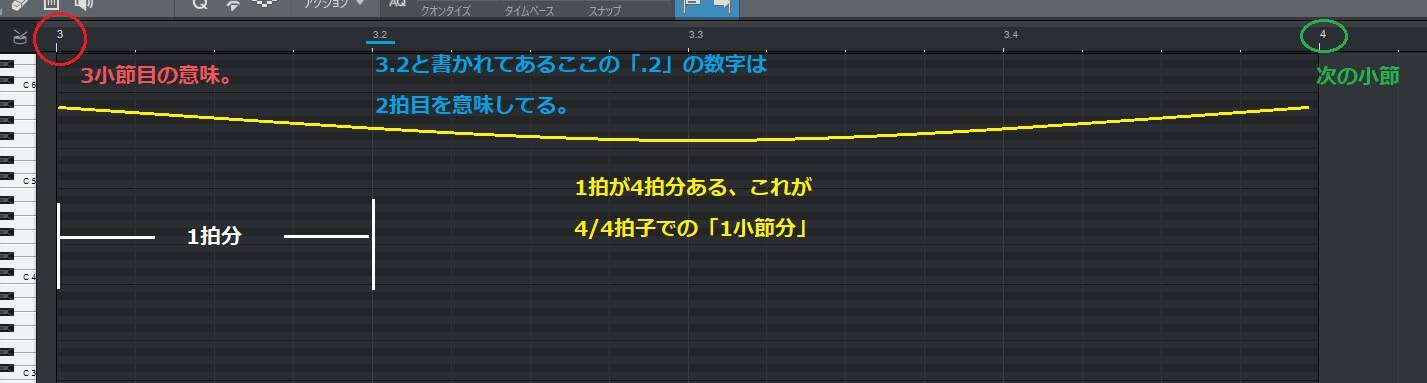

ようはフレーズのリズムパターン(タタータ タンタタみたいな)を考えるために必要な周期感覚を掴む話。馴染み深い4/4拍子でいきましょう。

昨今のPOPSは複雑なリズムパターンだったり拍子が4/4でない曲も多く、この話も理解しようと深めていくと長くなってしまうわけですが 便利な方法があります。

DTM!作曲にDAWソフト導入。

楽譜でも構わないわけですが、DAWソフトは便利です。

拍子を決めてそこにフレーズを入れてメトロノームをオンにして再生すると、自分の代わりに演奏してくれますので。

BandLabやStudio one Primeなどが(会員登録することで)フリーで使用可能なDAWソフトです。画像はstudio oneの場合の小節表示。

拍の中もまた4等分されてるのが見えるかと思いますがこれは使用音符のこと。学校の音楽の時間で8分音符だの4分音符だの16分音符だの習ったかと。

4/4でいう1拍は4分音符のことでそれを2等分すると8分音符、4等分で16分音符。

再生しながら良い感じのリズムパターンでフレーズを作ってくと良いかとっ。(詳しいDTMソフトの解説は個別に…。)

簡単に。メロディの作り方。

上記「合わせて読んで欲しい記事」にて触れた内容の通りですが、簡単に。

ようは1フレーズだけ先に組み、その次に繰り返しを入れるというもの。

この記事に合わせるなら、組んだコード進行の似通った箇所(Aメロだったりサビだったりに見られる)のうち1つ目がフレーズの最初。

例として

C Am G F

C Am G C,G

みたいなのが仮にあったとして、これがAメロの1組だと考えると1個目は「C Am G F」のこととなります。

この中に収まるフレーズを作り、次の「C Am G C,G」にコピペしてフレーズの後半部分を少し変えて作りなおします。これでAメロの完成。サビ等も同じく。

「合わせて読んで欲しい記事」の内容は そのための目安的な話等を入れてます。

元のフレーズを型として、そこからの変化具合を(理論のトニックとドミナントに繋げて)「緊張~解決」と解釈し、ペアを作ってくイメージ。2ペアが主。

※Aメロを1ペアだけでBやサビに進める場合もある。お好きに。

オマケ。編曲について。

今回のは「とにかく今すぐ作曲したい!」って人向けの記事なのですが、もしここをきっかけに あるいはもう既に作曲DAWソフトで始めていた場合。

なんだかんだで編曲(アレンジ)にも興味が出ることでしょう。

しかしどんな目安で組み立てれば良いのか分からず、「どうにも思うように進められない…」ということも多いかと。そんな方へ。(※機能解説では無いので注意)

役に立てると良いなぁ~な関連記事

音色の選択肢の多さや、なんとか編成を組んでも「音がこもってる!」なときとか、そういう悩みを解決する思考整理。

けっこう力任せ感ですが、とりあえずDAW標準の総合音源内にある音色だけでも全部 聞いてみて、それぞれの印象からグループメモを作っておくと便利。

あとは「被らせない」がポイント。編曲に興味がある場合。

まとめ。

- キーはC

- コード進行はコード本とかサイトから

- メロディは型となるフレーズから作る

- 型フレーズにペアとして、少しアレンジしたフレーズを作る

これで自由に作曲できるようになるかと。興味があれば編曲やミックスなども。

以上です。

関連記事一覧

編曲には以下の記事。